人工知能(AI)とは、簡単にいうと「勉学や推論、判断など人間知能を人工的に実現させるもの」という訳です。仕様に従った単純な作業だけではない、人間と同じように学んでいく知能。

今回は「人工知能(AI)」と人工知能(AI)の発達によって予想される将来について紹介していきます。

目次

そもそも人工知能とは何?

人工知能(AI)と聞き、SF映画や小説で登場する設定を関連づけて考える方がいます。実際に人工知能(AI)を定義づけることは難しく、SF映画や小説で受けた印象が人々に強く残っているようです。

人工知能(AI)と聞き、SF映画や小説で登場する設定を関連づけて考える方がいます。実際に人工知能(AI)を定義づけることは難しく、SF映画や小説で受けた印象が人々に強く残っているようです。

定義づけることが難しいと言われている人工知能(AI)ですが、大まかに2種類に分けることができます。

エキスパートシステム

一つ目は『エキスパートシステム』と呼ばれるシステムです。

エキスパートシステムは専門的な知識を元に特定の分野に特化し、専門家と同じレベルの思考と判断を行うコンピューターシステムです。

エキスパートシステムの研究は1980年代に起こった第二次人工知能ブームに生み出され、日本でも政府による「第五世代コンピューター」という名の大型プロジェクトが推進されていました。

しかし、当時のコンピューターでは必要な情報を全て人間が用意し、コンピューターが処理できる内容にプログラミングをする必要がありました。人間がコンピューターのために用意できる情報や処理に限界が生じ、1995年頃から第二次人工知能ブームは去りました。

計算知能

二つ目が『計算知能』と呼ばれるシステムです。

計算知能はヒューリスティック的アルゴリズムを中心とし、複数の技法を利用しています。

代表的なもので「ニュートラルネットワーク」や「ファジィ制御」がありますが、簡単に説明すると、人間と同じように学習と経験を繰り返し行うことにより成長していく人工知能(AI)です。

最新情報をいち早くお届け!

無料会員登録していただくと、

会員限定の特別コンテンツ記事を最後まで

読むことができます!

その他、更新情報・イベント情報を

お届けいたします。

”人間”対”人工知能”で示された人工知能の学習能力

人間と同じ学ぶ力を持つ人工知能(AI)。

どれほどまで進化しているかの例を挙げるとするならば、ニュースや報道にも取り上げられていた「電王戦」。”人間”対”人工知能(AI)”で行われた『将棋』を思い出す方も多いのではないでしょうか。

結果から述べると、現在コンピューターの勝ち数が多く、プロ棋士と言えども勝ち得ない状況となっています。

将棋は9×9マスの盤面上で8種類の駒を使用します。戦法もありその場に応じて指し方も変わるため、考えられるパターンが膨大なことから、コンピューターが人の思考に追いつくのは難しいと言われていました。

コンピューター実装当初、人間で言う『経験』もなく『感情』もない物が将棋を指すために、評価基準が与えられました。

・盤面に残っている駒…○点

・自分の駒を一つ前に動かす…○点

などから一手一手を計算させ、勝ち筋を自分で学習していきながらコンピューターの中で基準となるデータが出来上がり、人間に追いつくまでになりました。

学習をすると言う面に対して、他の分野にも応用が利くことがわかります。

人工知能の応用と利便性

現在我々の生活の中ですでに人工知能を利用しているサービスがあります。

よく目にするもので言うと、サイトやアプリが当てはまります。

人工知能を利用した通販サイト

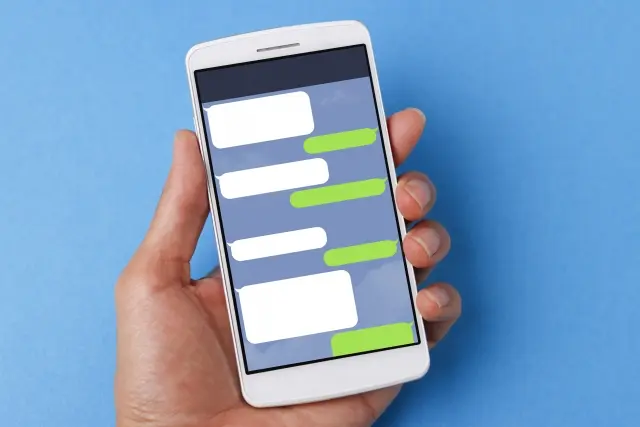

とある通販サイトのお問い合わせページを覗くと、ユーザー側が『気になる質問』や『疑問』を自由に尋ねることができるチャット形式を準備されているサイトが存在します。

これまで問い合わせが多かった内容である時、ユーザーは「よくある質問」としてカテゴリから選択していくこともでき、文章を入力した場合はすぐに返信をしてくれます。

どうしてもわからないことに関しては、「サイト運営社」へのお問い合わせページまでの誘導を行ってくれます。

人工知能を利用したアプリケーション

さらに調べてみると、製造や流通、金融への導入であったり、ファッションのコーディネートをしてくれるアプリと言ったものまで開発されています。

どの分野においても、導入のメリットと言えばやはり『人員コストの削減』です。

人を介することもなく、上記のチャットであれば会社までの『お問い合わせメール』を送信してもらう内容が減らせることに繋がっています。

ユーザーにとっても企業にとっても有用性が高い方法であり、時間短縮、手間を極力減らしたいという希望を叶えてくれているのです。

人工知能が人類を超える『2045年問題』

現在までの技術の発達により、人工知能(AI)に対して良いものばかりではない、という意見も勿論現れています。

総務省を通じて、人工知能(AI)が人類を超えてしまい、2045年には人類の地位がコンピューターに奪われるのではないかという推論がありました。SF映画でも、ロボットが人を襲うようになるというテーマは良く聞きます。

ルンバを部屋に設置したら、人を誤認識してしまい掃除しようとするならまだかわいいもので、『仕事』『事業』において人に成り代わる可能性が出てきているということなのです。

人工知能が人間の代わりとなる仕事はあるのか

機械でも代行できる仕事と言われると、単純作業であったり数値等の基準が明確であれば可能なのではないかという予想がついてきます。

下はこれまでに、実際に予測されてきていた様々な記事から抜粋した職業です。

人工知能が行うと予想される職業

・銀行、金融などの窓口

・レジ係

・新聞やバイク便などの配達員

・簿記、会計、医療などの事務

・不動産ブローカー

・タクシーやバスの運転者

・コールセンター

などなど。

・人工知能(AI)が人間よりも正確に作業を行うことにより効率が上がる。

・人工知能(AI)が人間の代わりに全ての作業を行うことができる。

といった上記2つが、人工知能(AI)が人間の代わりとして活躍できる職業の特徴です。

国内初の自律走行バス

上記でタクシーやバスの運転者を例に挙げましたが、既に日本では自律走行バスの定時運行が予定されています。

ソフトバンクの子会社であるSBドライブとマクニカの協力により、フランスのNavya社製「NAVYA ARMA(ナビヤ アルマ)を使用した、公道を走る自律走行バスがプレリリースされました。

無人タクシーのサービス

Google系自動車運転開発会社Waymoからは、2018年に自動運転タクシーの商用サービスが開始されています。さらに2019年には同社からセーフティドライバーが同乗しない、完全に無人のサービスも開始されており、走行可能地域などの制約は多いですが、安全面に十分配慮したうえでのサービス開始となっています。

簡単に考えすぎかも知れませんが、人間の言語を理解する人工知能(AI)の存在によって、人工知能(AI)が人間の代わりとして活躍できる未来になる可能性は十分にあるのです。

人間にしかできない事と将来に向けて

現在までの人工知能(AI)の発達を見ると、今後我々人間に求められるものは以下の能力ではないでしょうか。

・『人対人』が絡んでくるもの。

・数値に基づく予想からの判断。

・物事に対して個人による付加価値をつけること。

一人一人のスキルや考え方は違いますし、AIとの差が生まれる部分であり、人の強みだと思います。

AIだけの世界とならないよう、技術の発達には追いつけない力を磨いていきましょう。

- 最新記事