気がつくとスマホを見ていたということが皆さんもありませんか?今回は、情報や電波で溢れているネット社会だからこそ、知っておかなければならない、電子機器が体に与える影響についてお伝えします。

スマホ依存症

スマートフォンの普及と共に、自覚のないままスマホ依存症になってしまっている人が増えているそうです。スマホはメンタル面への影響も、非常に心配されています。

・充電が切れると落ち着かない

・仕事中もSNSなどの更新状況が気になる

・食事中や転中もスマホを触る

・対話中でもスマホを触る

・暇があるとスマホゲームをする

・寝る直前までスマホを触る

どれかに当てはまる人はスマホの依存症です。スマホやパソコンの普及に伴い、私たちが画面をみる時間も大幅に増えてきました。近年ではあたりまえのようになってしまっている習慣かと思います。よく考えてみれば、仕事でパソコンを触り、仕事が終わりスマホを触り、家事が終わりスマホを触り、寝る前にまたスマホを触る。

これでは脳も休まるどころか、脳が休まらずストレスになり、集中力の低下、片頭痛の原因などにも繋がります。依存症になりそうだという方、もしくは何らかの症状が既に出ているという方は、スマホの利用の仕方を見直してみましょう。

睡眠によくない「ブルーライト」とは‥

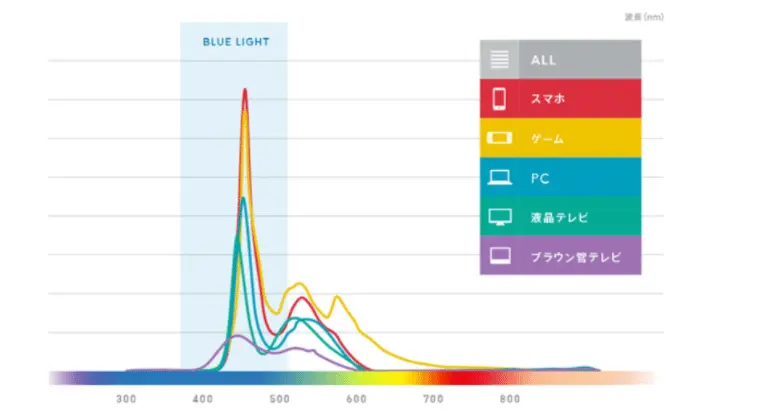

携帯電話やパソコンから出るブルーライトとは、波長が380~500nmの領域にある青色の光のことです。人が目で見ることのできる光の中で、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持ちます。

スマートォンは、ゲーム機・パソコン・液晶テレビなどの他の電子機器と比べると、ブルーライトの放出量が特に多いのです。

寝る前に過度にブルーライトを放出するスマホを見ると、体内リズムを乱してしまいます。ブルーライトは、メラトニンという睡眠を司るホルモンが作られる松果体に伝えられるようになっています。

昼間 → ブルーライトが目に入ると、メラトニンの分泌が抑えられ、脳が活性化されます。

夜間 → ブルーライトが目に入ると、明るい光を昼と判断し、睡眠を促すメラトニンの分泌が抑制されてしまい、眠れなくなり体内リズムまで狂わせてしまうと考えられています。

ブルーライトから目や身体を守る対策法!

1.ブルーライトをカットする為の「メガネ」を使ったり、スマホやパソコンに「フィルム」を貼る

2.画面の明るさを下げる

3.スマホやパソコンに表示される文字を大きくし、なるべく画面からの距離をとる

4.寝る1時間前には、スマートフォンやパソコンの使用を控える

5.休日にはなるべく目を休ませる

生活リズムを整え、目を守るように自ら心掛けることが大切です。デスクワークが中心の職業の方は、ブルーライトカットメガネをかけるなど、個々に対策をとるようにしましょう。

電子機器からでる電磁波

・デスクトップ型パソコン(TFT) 300 V/m

・ノート型パソコン 800 V/m

・テレビ 250V/m

・冷蔵庫 90V/m

・ホットカーペット 30V/m

・携帯電話 1,000V/m

・電子レンジ 500V/m

測定方法や距離によっても異なりますが上記の数字は、各電子機器からの電磁波発生量です。しかし、高い数値が検出されたからといって健康に影響が出るとも一概には言えません。

問題なのは、この数値自体よりも、パソコンを体の近くで使用する長さです。1日10時間以上、身体に密着させるようにパソコンを使用していれば、それだけリスクも高まってくるということです。

しかし、予防しようと思っても仕事上パソコンを使わなくてはいけない職業の方も多いと思います。最近では、さまざまな電磁波防止グッズも研究され販売されているので、気になる方は一度調べてみてください。

子供への影響

スマホやタブレット、パソコン、どのご家庭でも普通にあるものになってきていますよね。

スマホを渡しておけばぐずらないからといって、子供にスマホを渡している保護者も多いかと思います。サラッとスマホを使いこなしていく子供が増えていく一方で、そのスマホやタブレットが与える悪影響も忘れてはいけません。

1.言葉や脳の発達の遅れ

2.視力の低下

3.睡眠障害

4.集中力の低下

5.社会性や感受性の低下

「家事や育児を楽にするために与える」というのではなく、親と子供が一緒にスマホやタブレットの映像をみて会話をしたり、一緒にアプリで遊ぶなど、使用頻度や時間も決めて使うことが大切です。子供に発達障害が起きたり、目が悪くなってからでは遅いです。ぜひ、行動を改めてみてください。

まとめ

みなさんはスマホやパソコンとうまく付き合えていますか?ネット社会は未知の可能性が広がっています。ただし、誤った電子機器の使い方をしていると体にも心にも健康被害が出てくるということを頭に入れて、上手にスマホやパソコンを使いこなしていけるといいですね。

- 最新記事