Googleアナリティクスは無料の高機能なWeb解析ツールです。しかし、「なんだか難しそう・・・」と導入を控えてしまう方もいらっしゃると思います。ですが、心配ありません。Googleアナリティクスとは?Googleアナリティクスでできることは?などGoogleアナリティクスについて紹介します。

目次

Googleアナリティクスとは?

Google analytics(グーグル アナリティクス)とは、Googleが無料で提供しているWebサイトのアクセス解析サービスです。Googleアナリティクスの「アナリティクス」を訳すると、「分析、分解する」などの意味があります。訳した通り、特定のWebページのアクセス解析や分析などをすることができます。

Google analytics(グーグル アナリティクス)とは、Googleが無料で提供しているWebサイトのアクセス解析サービスです。Googleアナリティクスの「アナリティクス」を訳すると、「分析、分解する」などの意味があります。訳した通り、特定のWebページのアクセス解析や分析などをすることができます。

例えば、

- ページにどれだけの人数が1日に訪問したか

- どのサイトから経由してきたのか

- どの地域からアクセスしているのか

- どのページを一番見ているのか

- どのページでユーザーが離れたのか

など、例で挙げたように様々なデータをチェックすることができます。リアルタイムでの計測はもちろん、各ページに訪れた人数や過去のデータからレポートを作成することも可能です。

Googleアナリティクスでできることは?

では、Googleアナリティクスでは何ができるのでしょうか。

Googleアナリティクスにはたくさんのサイトコンテンツがありますが、主にできることは下記になります。

- リアルタイムで誰が見ているのか

- 閲覧しているユーザーの情報

- ユーザーがどこをクリックして何を見ているのか

- ユーザーの流入先はどこなのか

- コンバージョン(目標)の達成

の5つに分けられます。基本的にこの5つを理解していれば、基本は大丈夫かと思われます。上記で紹介した大まかな5つを簡単に解説していきます。

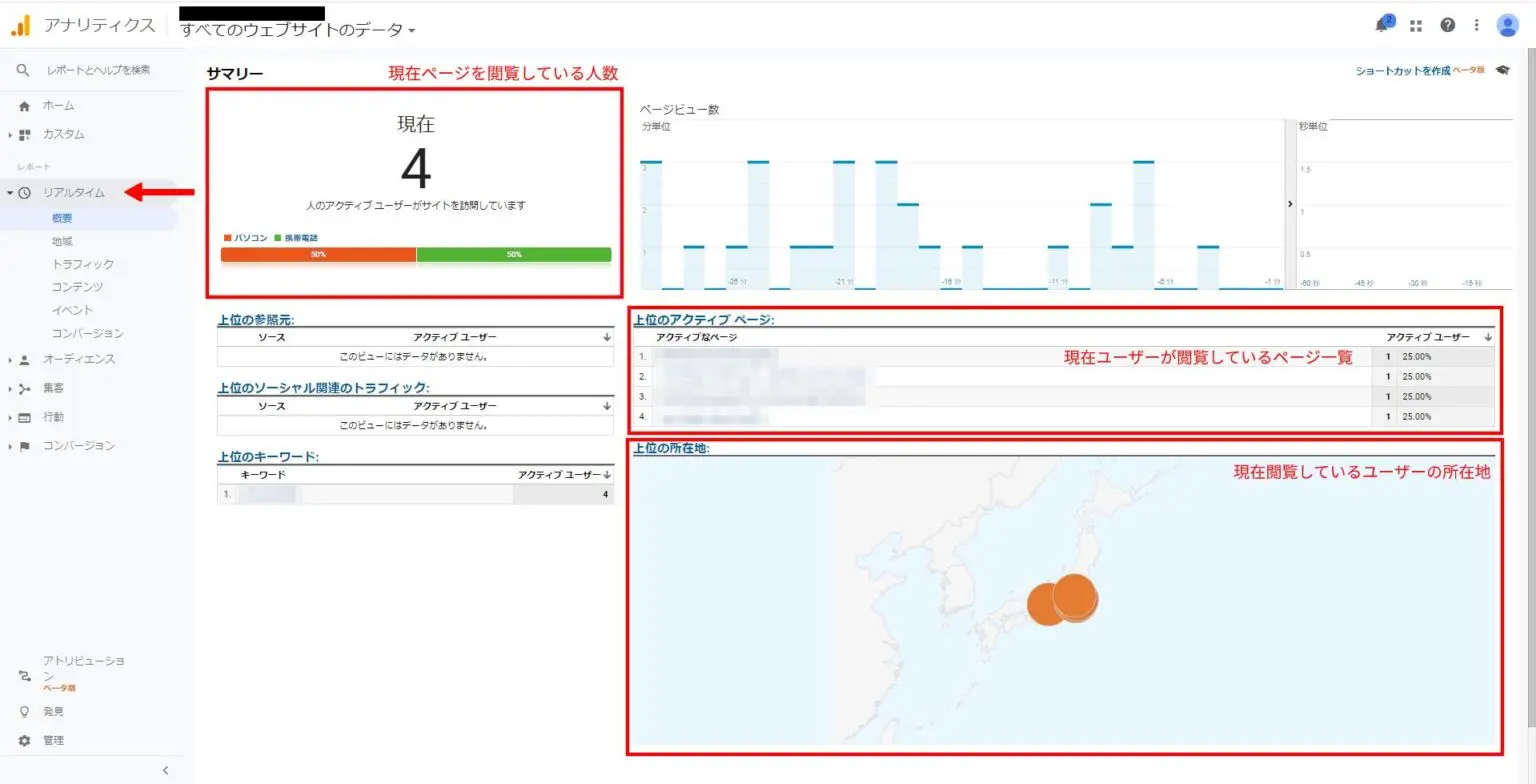

①「今現在、誰が見ているのかリアルタイムで計測」

Googleアナリティクスはリアルタイムでアクセスしているユーザーはどこに住んでいる人なのかを解析し表示してくれます。他に、今現在どのページを閲覧しているのか、分単位でのページの閲覧数までも見ることがきます。

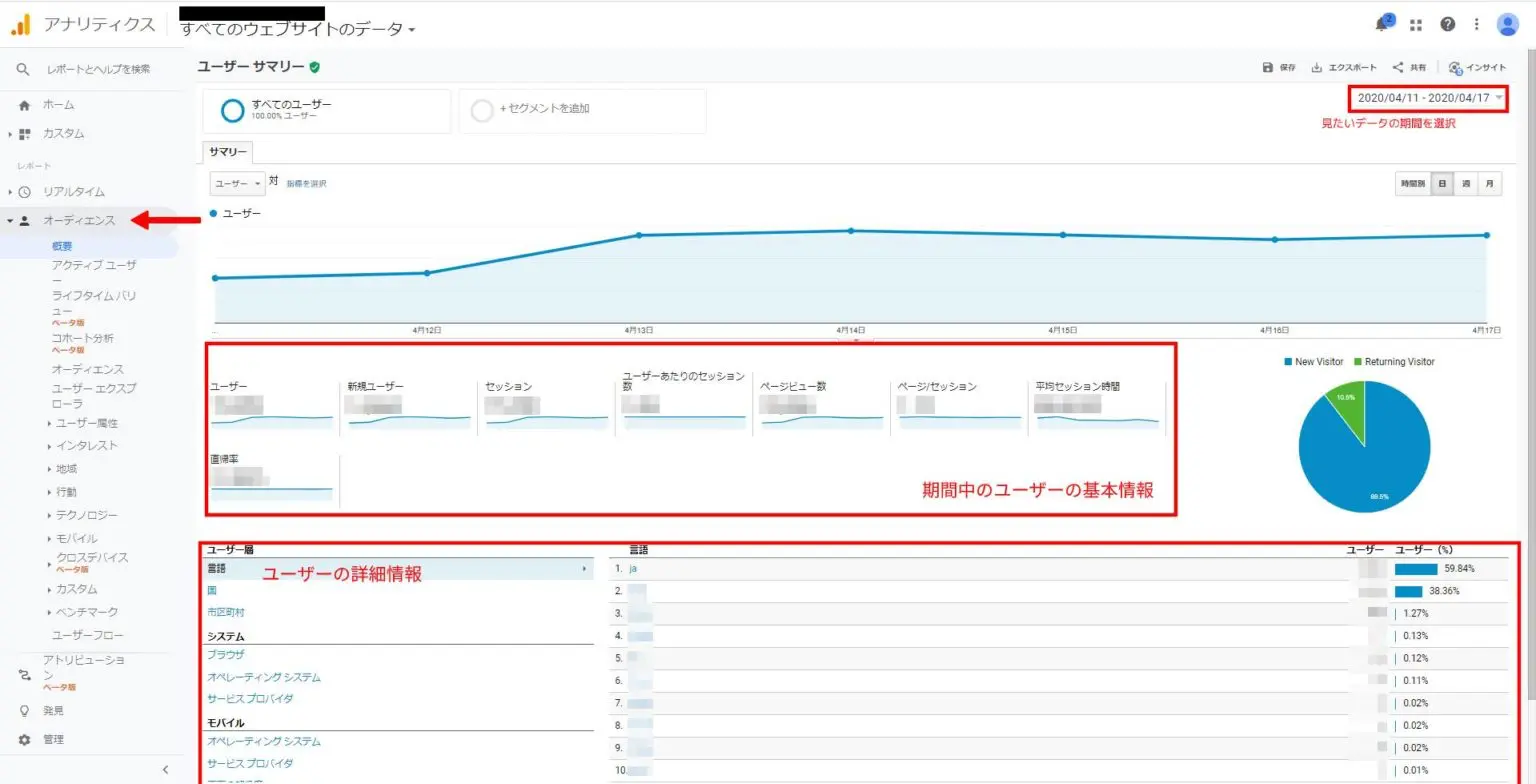

②「閲覧しているユーザーの情報」

閲覧しているユーザーの情報とは、Webサイトを1日閲覧したユーザーの数、ユーザーの言語圏、新規ユーザー、など様々なデータを表示してくれます。つまりは、どんなユーザーが、1日に何回サイトに来てくれたのか? という事が分かります。

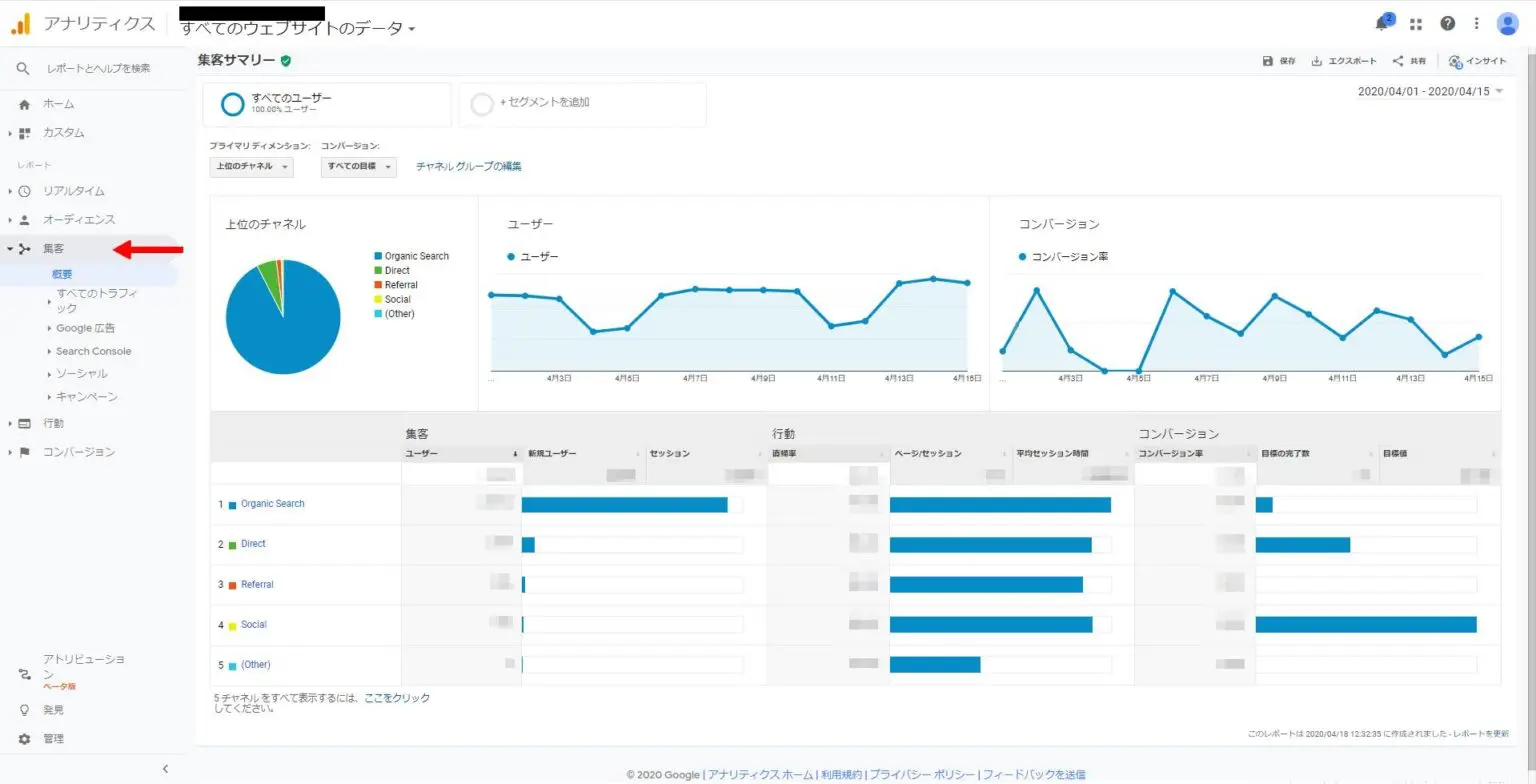

③「ユーザーがどこからWebサイトに流入したのか」

GoogleやYahooといった検索エンジンのようなサイトで検索して閲覧したのか、広告を出している場合はどの広告をクリックして閲覧したのか、などのパラメータを見ることができます。画像で表示されている流入経路について説明します。

GoogleやYahooといった検索エンジンのようなサイトで検索して閲覧したのか、広告を出している場合はどの広告をクリックして閲覧したのか、などのパラメータを見ることができます。画像で表示されている流入経路について説明します。

【Organic Search】

オーガニック検索(自然検索)からの流入で、Google・Yahooといった検索エンジンからの流入が分類されます。

【Direct】

主にブラウザのブックマークからの直接流入です。計測設定をしていないメールからの訪問や、ブラウザのアドレスバーに直接URLを入れて訪問している場合に分類されます。

【Referral】

Organic SearchやSocialに分類されない、個人ブログなどの別サイトからの流入です。

【Social】

SNSからの流入です。Instagramをはじめ、YouTubeやフェイスブック・Twitterなどからの流入が分類されます。

④「ページの中でユーザーがどのような行動をしているのか」

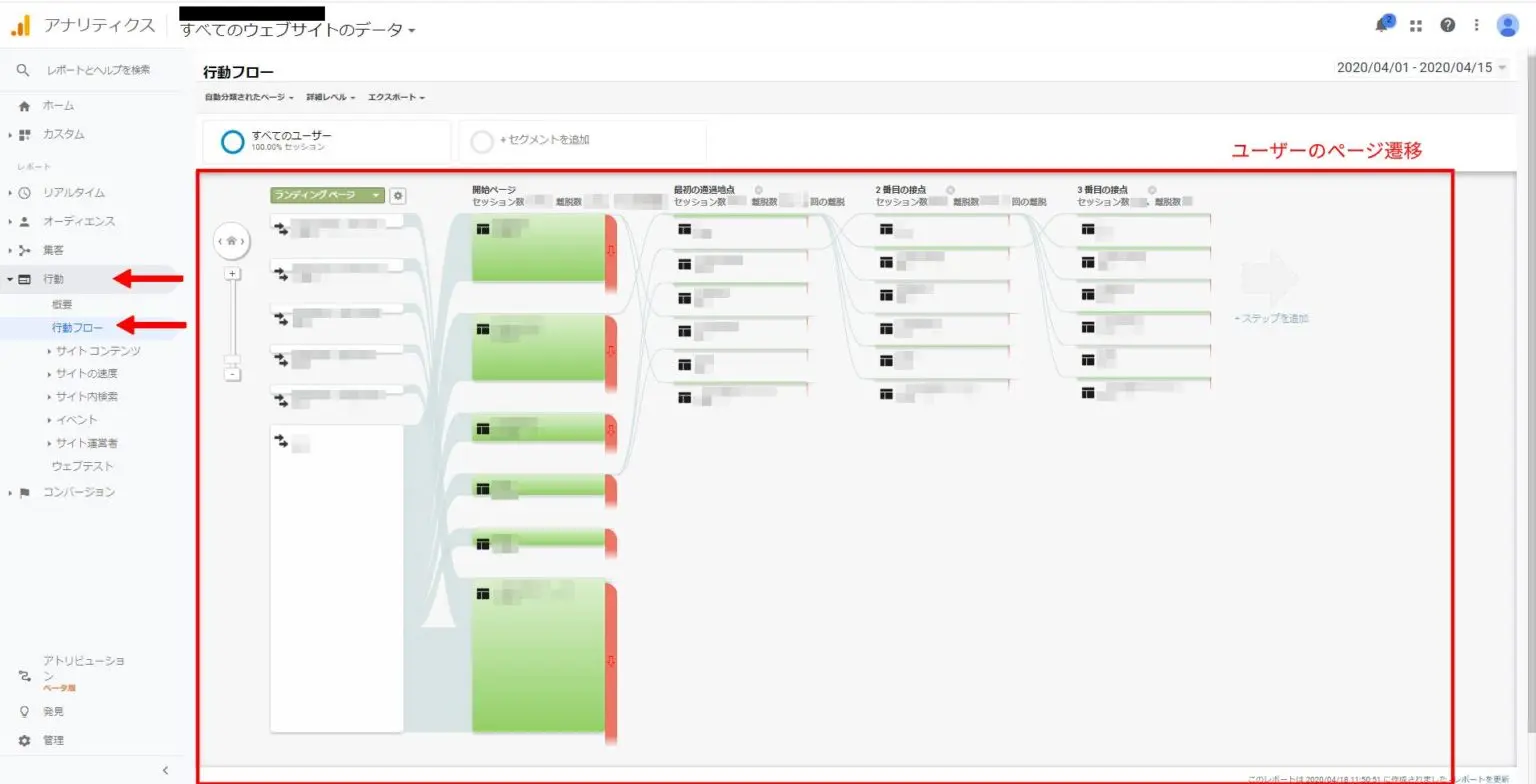

Webサイトに訪れたユーザーは、1人1人見たいページやクリックするものが違ってくるでしょう。そのユーザーの動きを追って、どのページを閲覧したか、トップページからお問い合わせページに移行した、などといった情報を’’行動→行動フロー’’から見ることができます。

サイトを運営する企業の思惑どおりの行動がとられていれば、サイト設計がうまくいっていると言えますし、その逆の場合は、サイト設計やコンテンツ等の改善をする必要があります。

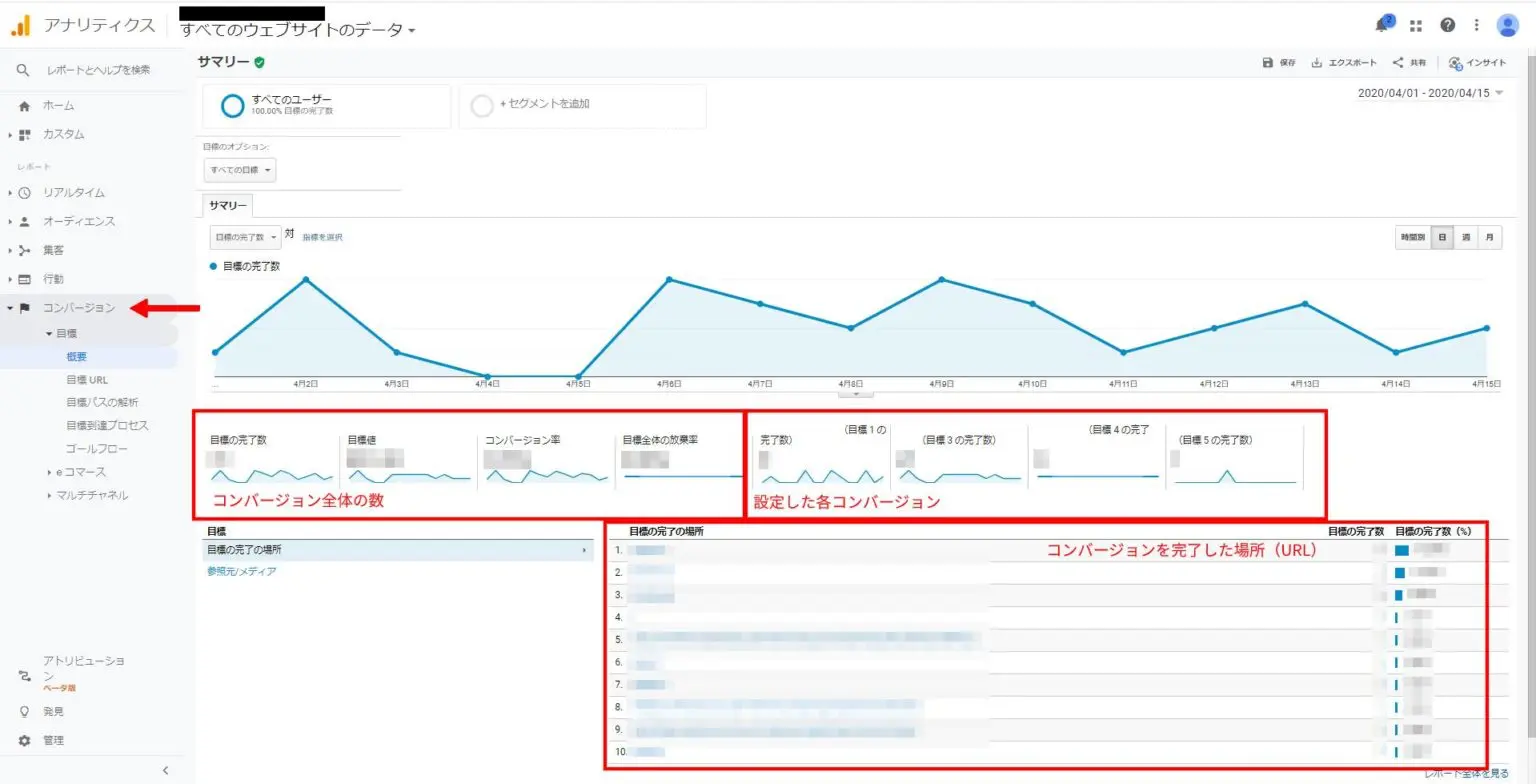

⑤「コンバージョン(CV)の達成」

コンバージョン(達成)とはマーケティング用語で、「Webサイトにおける最終的な成果」を表します。このコンバージョン(達成)は自身で設定することができます。例えば、ブログであったら「いいね」などといった反応した数をコンバージョンにすることができますし、商品の広告を打つページであるならば、顧客が商品の購入に繋がったものをコンバージョンとすることも可能です。目標にした数値に達成した数を確認することができるのです。

コンバージョンには、「直接コンバージョン」と「間接コンバージョン」の2種類があります。直接コンバージョンとは、広告やリンクなどをクリックしてWebサイトを閲覧したユーザーが離脱せず、コンバージョンに至ることです。間接コンバージョンとは、広告やリンクなどをクリックしてWebサイトに訪問・離脱し、再びWebサイトに訪問した際にコンバージョンすることです。

コンバージョン数を増やすためには、Googleアナリティクスにてアクセス解析を実施し、課題を発見して改善を繰り返し行うことが大切になります。

Googleアナリティクスのメカニズム(仕組み)

Googleアナリティクスのメカニズム(仕組み)を説明します。Googleアナリティクスには、「トラッキングコード」というユーザーの情報等を計測してくれる機能があります。

トラッキングコードで、

- どのサイトから経由してWebサイトに訪れたのか

- どんなワードを検索してWebサイトに至ったのか

を知ることができます。トラッキングコードを設置することにより、「Aサイトからの経由が多いからもっとここを改善していこう。」などといったより具体的なサイトの改善案を導き出すことが可能になります。

トラッキングコードの取得方法については後ほど、詳しく後述したいと思います。

Googleアナリティクスを導入し利用するメリット・デメリット

Googleアナリティクスを利用する前に知っておきたい情報として、Googleアナリティクスを利用するメリットとデメリットが挙げられますよね。そこで、Googleアナリティクスを利用するメリットとしてどのようなことが挙げられるのか?Googleアナリティクスを利用するメリット・デメリットを紹介します。

Googleアナリティクスを利用するメリットとは?

Googleアナリティクスの最大の魅力は、簡単に導入することができる上、無料で本格的な分析が可能だという点です。PCが利用できる方であれば、どなたでも簡単に導入することができ、特別なスキルは必要ありません。有料のアクセス分析ツールが出回っている中で、簡単に導入でき、さらに本格的な分析が無料でできるGoogleアナリティクスはかなり優秀なツールだと言えます。

また、GoogleアナリティクスはGoogleが提供している信頼のできるツールです。慣れない初心者の方でも安心して使えることもメリットの1つです。

Googleアナリティクスを利用するデメリットについて

無料で本格的な分析ができるのは嬉しいことですが、初めてGoogleアナリティクスを利用する人にとっては機能がありすぎて少しややこしく感じてしまう可能性があります。

たくさんある各機能の意味をしっかりと把握しなければ、成果には繋げることはできません。しかし、それぞれの機能の使い方などは、学習すればいずれ使いこなすことができるので、それほど多くのデメリットはないと言えます。

Googleアナリティクスの導入方法

Googleアナリティクスの導入方法について説明したいと思います。

①Googleアナリティクスを利用するためにはまず、「Googleアカウント」が必要です。Googleアカウントを持っていない場合は、Googleアカウントを作成してください。

②https://www.google.com/analytics/ にアクセスし「無料で利用する」をクリックします。

③中央にある「測定を開始」をクリックします。

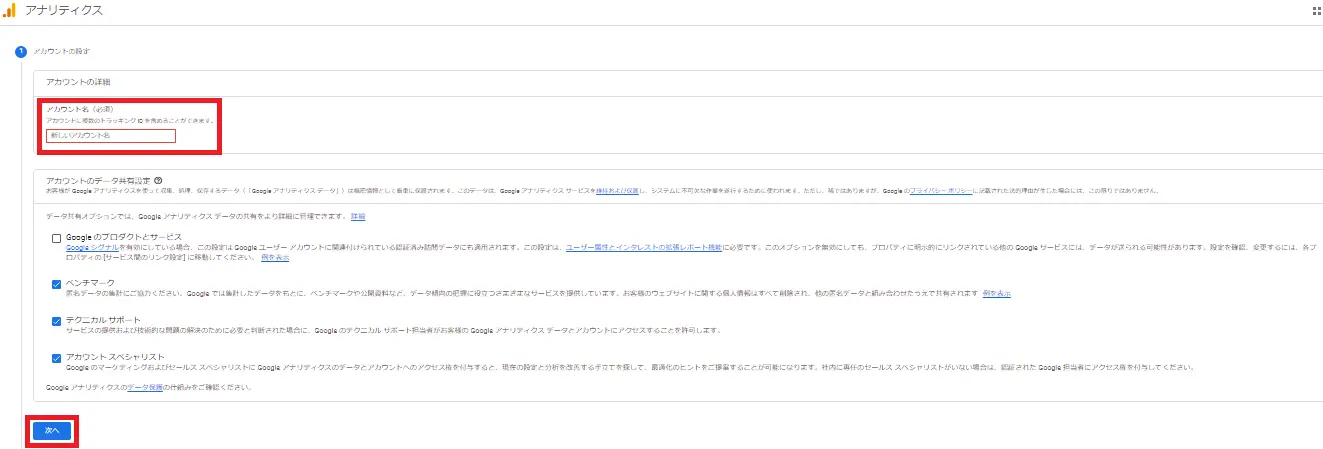

④好きなアカウント名を入力し、アカウントのデータ共有設定の4項目にチェックを入れ、次の画面に移動します。

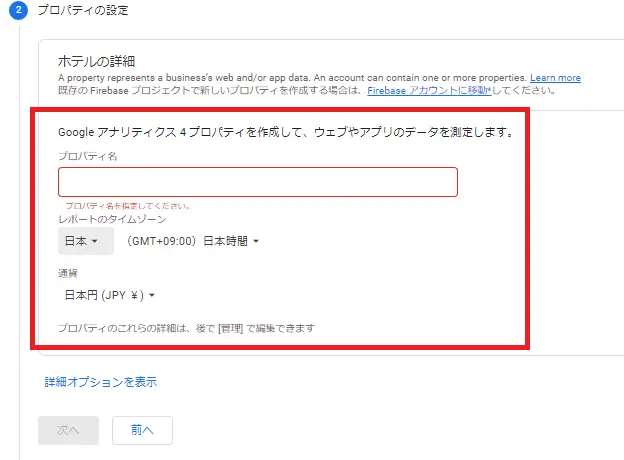

⑤プロパティ名を入力します。レポートのタイムゾーンは日本に、通貨は日本円に設定し、「詳細オプションを表示」をクリックしてください。クリックすると、「ユニバーサル アナリティクス プロパティの作成」が表示されるので、ボタンをスライドしてオンに設定をしてください。

⑥アクセス解析をするWebサイトのURLを入力し、「Googleアナリティクス4とユニバーサルアナリティクスのプロパティを両方作成する」をクリックします。次の画面の利用規約に同意をすれば、登録完了です。

サイトを運営するには欠かせないトラッキングコードの取得方法について

トラッキングコードが設置されていなければ、Googleを経由してWebサイトに訪れているユーザーの情報などを解析することはできません。どのくらいの流入数があり、サイト内でどのような行動をとっているのか、Webサイトを運営するための必要な情報を得ることができないということになります。

そのため、トラッキングコードをWebサイトに設置することは、サイトを運営するには欠かせないのです。そこで、前述したトラッキングコードの取得方法についてご説明します。

- Googleアナリティクスの左下の歯車マークをクリックします。

- 次に「トラッキング情報」をクリックします。

- トラッキング情報の中の「トラッキングコード」をクリックすると、トラッキングIDとグローバルサイトタグという項目が出てきます。

トラッキングIDについては、「UA-〇〇〇〇〇〇〇-1」のような形の文字列となります。トラッキングIDは、トラッキングコードを区別するためのIDで、基本的にはアナリティクスのアカウントによってIDは異なります。

グローバルサイトタグというのが、トラッキングコードになります。このトラッキングコードを分析したいWebサイトに組み込むことにより、ページに訪れたユーザーを取得、アクセス解析をしてくれるようになります。

トラッキングコードを設置する際に注意してほしいのが、複数のトラッキングコードを設置したことで起こる「二重計測」です。二重計測で生じる問題として、Webサイトに訪れたユーザーの行動を正確に計測することができなくなります。

二重計測が見つかった時は早急に原因を調べ、原因に沿った対処が必要です。

Googleアナリティクスで押さえておくべき基本的な指標について

Googleアナリティクスを導入しても、「どの指標を見たらいいのか分からない」という方も多いと思います。そこで、Googleアナリティクスで押さえておくべき基本的な指標をご紹介します。

Googleアナリティクスを導入しても、「どの指標を見たらいいのか分からない」という方も多いと思います。そこで、Googleアナリティクスで押さえておくべき基本的な指標をご紹介します。

- オーディエンス:Webサイト全体のアクセス数の確認

- 集客:ユーザーがどこからWebサイトへアクセスしたのかを確認

- 行動:Webサイト内でのユーザーの行動状況を調べる

- サイトコンテンツ:ページごとの詳細を確認

- コンバージョン:問い合わせ完了など、設定した目標の達成状況の確認

押さえておくべき基本的な指標については、Webサイトの改善点を見つけるポイントとなりますので、ぜひ活用できるようにしておくといいでしょう。

Google アナリティクス利用にあたって覚えておきたい基本用語

Google アナリティクスで利用される基本用語についてご紹介します。

- ページビュー数:Webサイト内でページが表示された回数

- セッション数:ユーザーがサイトを訪れた回数

- 滞在時間:1ユーザーがどのくらいの時間サイトを閲覧したか

- 離脱率:ユーザーがページビュー数に対してサイトから離れた割合

- 直帰率:ユーザーが1ページだけ閲覧し、サイトから離れた割合

上に挙げた基本用語は主に、ページビュー数や滞在時間・離脱率など、Webサイトを訪問したユーザーの構造を示す数値や割合についてです。基本的な指標を理解して、Webサイトの改善に繋げましょう。

直帰率と離脱率の違いについて解説

次に、Googleアナリティクス上でチェックしておいてほしい情報についてご紹介します。それは、直帰率と離脱率についてです。直帰率と離脱率について解説します。

直帰率

直帰率とは、Webサイトのページ内で最初に表示されたページしか見ずにそのまま離れてしまった人がページを閲覧した人全員の割合で何%なのかを表しています。

離脱率

離脱率とは、ユーザーが特定のページから離脱した割合を表しています。直帰率との違いを挙げてみると、直帰率は1つのページをはじめとして、他のページを閲覧していないユーザーの比率を計るのに対して、離脱率は全ての閲覧を対象にしています。

直帰率と離脱率の違いについては、

「直帰率はWebサイトにおける最初に表示されたページのみでしか適用されない。」

「離脱率はWebサイトにおける全てのページで計算できる。」

直帰率と離脱率について、上記で説明したポイントを覚えておけば問題はありません。

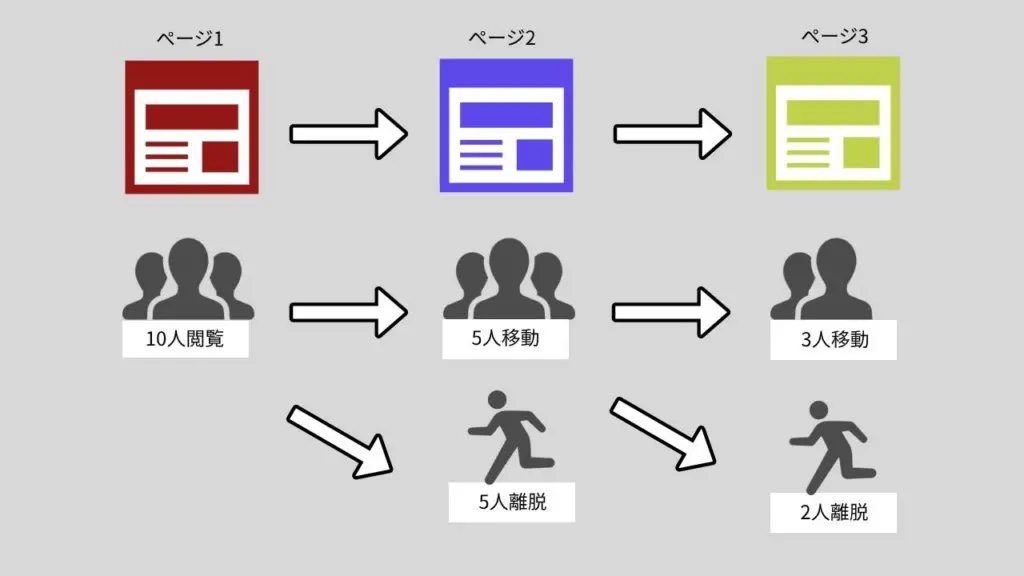

直帰率と離脱率の計算例

直帰率と離脱率のポイントをおさえた上で、実際に直帰率と離脱率を計算してみましょう。

ここに例を用意しました。

①ページ1

②ページ2

③ページ3

というページの流れがあったとき、

「ページ1」に10人

「ページ1」から「ページ2」に5人の移動、5人の離脱

「ページ2」から「ページ3」に3人の移動、2人の離脱

上記の流れを想定したとして、各ページの直帰率と離脱率はどうなるでしょうか?

答えは

【ページ1】の直帰率は50%、離脱率は50%

【ページ2】の直帰率は0%、離脱率は40%

【ページ3】の直帰率は0%、離脱率は100%

です。

【ページ1】から【ページ2】までの直帰、離脱した人は5人なので、直帰率は50%、離脱率も50%になります。

【ページ2】から【ページ3】の離脱した人は2人なので2÷5で離脱率が40%になります。この場合、【ページ2】はトップページではないので、直帰率は0%になります。

【ページ2】から【ページ3】も同様に直帰率0%、離脱率100%になるわけです。

これらの点をよく理解しておけば、直帰率も離脱率も簡単に理解できてしまいます。

「Googleアナリティクス360」は必要?

画像引用元:https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics-360/

Googleアナリティクス無料版との違いは、ヒット数の上限数が大幅に引き上げられています。無料版での上限数は10,000万ヒットですが、Googleアナリティクス360の場合は20億ヒット以上が可能とされています。

また、データ反映頻度が早くなることも特徴です。Googleアナリティクス無料版では24時間~更新されるのに対して、Googleアナリティクス360では4時間ごとの更新となっています。いち早くデータを収集し、分析をすることが可能なので、スピード感をもったアクセス解析やサイト改善施策を講じる企業にとってはメリットが大きいと言えます。

他には、Googleアナリティクス無料版よりも手厚い様々なサポートを受けることが可能です。ツール利用時のトラブルや業務時間外であっても、専門家によるサポートを受けることができます。解決しない問題がある場合や、マーケティングの成果向上のために相談してみてください。

Googleアナリティクス360の導入は必要か?ということについて、Webサイトの規模や目的にもよりますが、無料版よりも充実したアクセス解析を希望される企業や膨大なデータを分析する必要がある、手厚いサポートを受けたい、などがあればGoogleアナリティクス360をおすすめします。

無料版から有料版へはいつでも切り替えることができるので、必要があれば有料版を検討するといいでしょう。

Googleアナリティクスを導入してより良いWebページを作ろう

いかがでしたか。Googleアナリティクスの基本と応用・導入の仕方やメリットなどについてご紹介しました。Webサイトは、問題を発見し、修正を繰り返すことで良くなっていきます。Googleアナリティクスを使いこなし、Webページの改善に励みましょう。

Googleアナリティクス4で追加された新機能や導入方法についてはこちら

- 最新記事